Ratgeber: Kleine Mikrofon-Schule - Praxistipps für Filmer - Teil 1

RATGEBER:Kleine Mikrofon-Schule - Ton-Tipps für Filmer - Teil 1Teil 2 kann man hier lesen

RATGEBER:Kleine Mikrofon-Schule - Ton-Tipps für Filmer - Teil 1Teil 2 kann man hier lesen

Es gibt derzeit so viele Kameramikrofone auf dem Markt wie noch nie zuvor. Selbst Experten fällt es hier schwer, den Durch- und Überblick zu behalten. Vor allem bei zwei Punkten heißt es aber, immer genau hinzusehen: bei der Wahl der richtigen Anschlussart und bei der Frage der nötigen Stromversorgung. Dem Miniklinken-Kabel bei Consumer-Modellen sieht man es nicht unbedingt an, welche Signalart hier transportiert wird oder ob die Kamera darüber eine Plug-in-Stromversorgung liefert. Bei XLR-Mikrofonen muss man wissen: Ist 48 Volt Phantomspeisung nötig – oder funktioniert das Mikro stromlos? Doch das ist erst der Anfang.

Bei vielen Røde-Mikrofonen ist das Kabel wechselbar – auch bei einem eventuellen Defekt ein absoluter Vorteil. Lässt sich das Ausgangskabel eines Kameramikros auswechseln, dann ist dieses auch mit einer längeren Strippe an einer Angel einsetzbar.

1. KABEL STECKBARWer bei der Anschaffung eines Kameramikrofons ein kleines Detail beachtet, gewinnt einen gewaltigen Zusatznutzen in der Praxis. Es geht um das Anschlusskabel: Ist es fest am Mikro angebracht, lässt sich dieses nur mit fehlerträchtigen Miniklinken- Adapterkabeln abgesetzt betreiben, zum Beispiel an einer Angel. Viele moderne Mikros werden allerdings mit Ausgangsbuchsen geliefert, an die sich beliebig lange Miniklinken-Kabel anstecken lassen, was einem festen Ausgangskabel immer vorzuziehen ist.

Nicht jedes Mikrofon präsentiert ein solch umfangreiches Schalterfeld wie dieses Modell von Saramonic. Hier kann man sogar zwischen zwei Frequenzen (75/150 Hertz) wählen, unterhalb derer die Bassabschwächung einsetzen soll.

2. EINSTELLUNGENHöherwertige Kameramikros bieten diverse Einstellmöglichkeiten, die man beim Dreh genau kontrollieren sollte, um fehlerhafte Aufnahmen zu vermeiden. So lassen sich oft verschiedene Gain-Stufen (Vorverstärkung) schalten. Leise Signale kann man um bestimmte Dezibel-Beträge anheben, zu laute dagegen um einen gewissen Betrag absenken, um Übersteuerungen zu vermeiden. Bei Musikaufnahmen sollte wiederum der Bass-Filter (Low Cut) nicht aktiviert sein, nur bei windanfälligen Außenaufnahmen. Manche Mikros haben auch eine Höhenanhebung eingebaut, die man dann zuschalten sollte, wenn man einen Fell-Windschutz angebracht hat, um so dem Verlust an hohen Frequenzen durch die Bedämpfung entgegenzuwirken. Auch ausgangsseitig lassen sich oft bestimmte Einstellungen treffen – mehr dazu im nächsten Punkt.

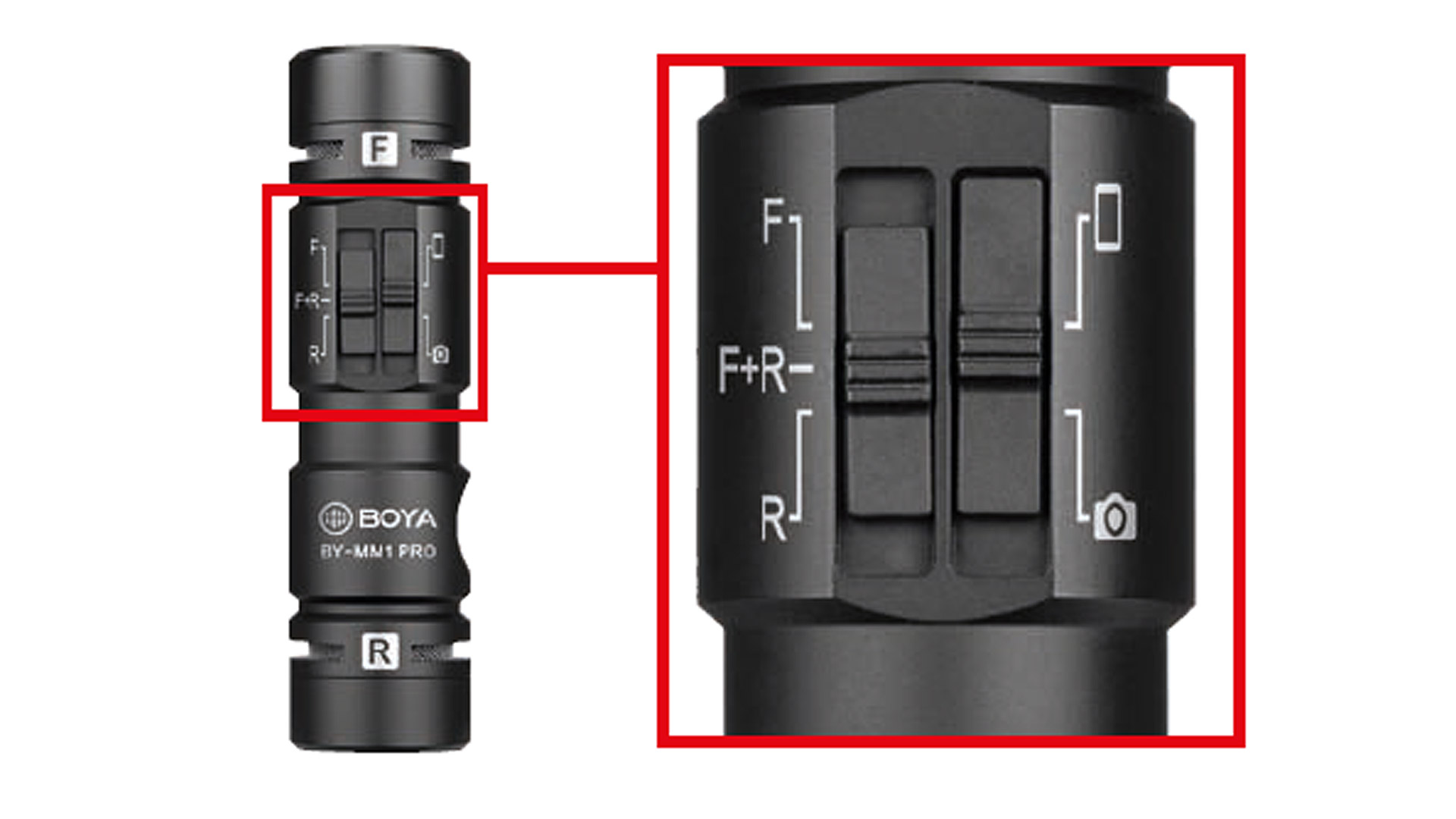

3. SIGNAL-/AUSGANGSWAHLOft werden Kameramikrofone inzwischen für den Einsatz an unterschiedlichen Aufnahmegeräten konzipiert. Dann ist es wichtig, die richtige Signalart für den Ausgang anzuwählen oder das entsprechende Kabel einzustecken: TRRS-Miniklinke für Smartphones oder Tablets, TRS für Fotokameras oder Camcorder. Ebenfalls lässt sich oft festlegen, ob das Mono-Signal eines Richtmikros auf beide Stereokanäle einer Kamera ausgegeben wird oder nur auf einen davon, sehr wichtig bei einem Zusatz-Input (siehe Punkt 4).

Dieses Doppel-Mikro von Boya lässt ganz besondere Ausgangseinstellungen zu: Der Filmer muss sich entscheiden, ob er das Front- oder das Rück-Signal an die Kamera schicken will – oder beide zusammen. Mit dem zweiten Schalter wählt man zwischen TRRS (Handy-Symbol) und TRS (Kamera).

4. TON-EINGANGDass ein Kameramikro einen Tonausgang hat, das ist logisch – zumindest dann, wenn es kein fest angebrachtes Anschlusskabel hat. Manche Mikros offerieren aber sogar eine zusätzliche Eingangsbuchse (Input). Diese ist dafür gedacht, ein zusätzliches oder alternatives Audiosignal einzuspeisen, beispielsweise von einem externen Lavalier oder einem Funkempfänger. Erlaubt das Mikro dann zudem die kanalweise getrennte Ausgabe an die Kamera, lassen sich dort die Signale sogar separat aufzeichnen.

Das D4-Mikro von Deity besitzt nur eine Front- Kapsel, erlaubt aber über die zusätzliche Input- Buchse die Einspeisung eines zweiten, externen Tonsignals. Über den Mikrofonausgang (Output) gelangen dann beide Signale zur Aufnahme in die Kamera.

5. MONO VS. STEREOBei Mikros für Consumer-Geräte heißt es zu unterscheiden zwischen meist in Mono aufnehmenden Richtmikrofonen und Stereo-Modellen, die auch einen räumlicheren Ton aufnehmen können. Diese Stereomikros haben meist einen weiter gespannten Frequenzbereich und eignen sich deshalb eher für eine realistische Aufnahme von Livemusik oder räumlichen O-Tönen und Atmos. Richtmikrofone sind dagegen frequenztechnisch oft auf sprachwichtige Bereiche hin optimimiert und deshalb nicht erste Wahl für Musik.

Livemusik mit einem Mono-Richtmikrofon aufzunehmen – das ist nicht immer eine gute Idee. Meist tönt ein spezielles Stereomikro besser und natürlich auch räumlicher. Wichtig, weil Livemusik oft auch in Stereo abgemischt wird.

6. WINDSCHUTZDen meisten Mikrofonen liegt serienmäßig zumindest ein Kunststoff-Windschutz bei. Wer aber oft Außenaufnahmen zu drehen hat, kommt um die Anschaffung eines wirkungsvolleren Fell-Windschutzes nicht herum. Für eine gute Passform sollte man sich hier im Sortiment des jeweiligen Herstellers bedienen. Natürlich gibt es gewaltige Preisunterschiede; billige Modelle haaren meist mehr als teure. Reicht selbst die „Dead Cat” nicht aus, um den Wind zu dämpfen, hilft nur noch ein sogenanntes Blimp-Gehäuse.

Windschutz ist Pflicht bei Außenaufnahmen. Meist kommt man um den Einsatz eines Fell-Windschutzes nicht herum.Teil 2 kann man hier lesen

Autoren: Hans Ernst / Bilder: Hans Ernst, Boya, Deity, Røde, Sandberg, Saramonic, SE Electronics

Viele weitere spannende Themen, Tests und Ratgeber gibt

Autor: |

Bildquellen: |

Weitere Sound-Artikel

Praxistest: Magix Sound Forge Pro 18 Suite - der Dinosaurier lebt

Tontest: Rode Wireless Micro, Go und Pro – Funkstrecken für alle Ansprüche